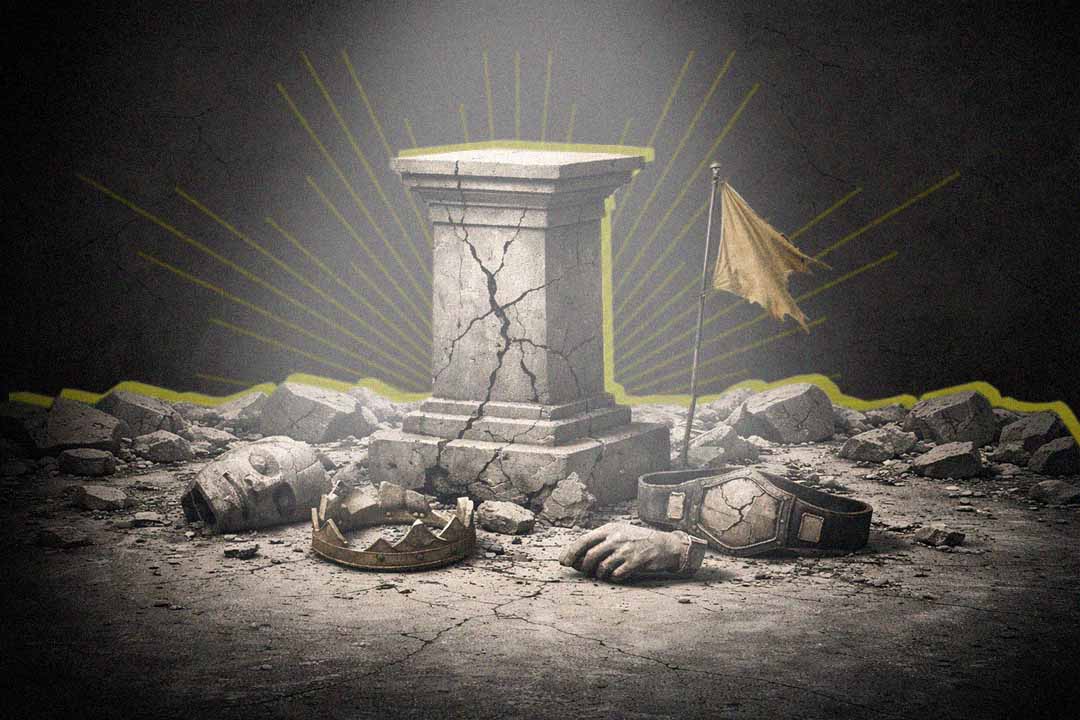

Caída de Ídolos y Crisis Ética: Reflexiones sobre la Moralidad en el Deporte y la Política

La caida de un ídolo siempre produce escándalo, pero rara vez produce reflexión. La reacción inmediata no es la pregunta moral, sino el reflejo tribal: defenderlo o lapidarlo según el bando al que pertenezca quien observa. No importa lo ocurrido, no importa la gravedad del hecho ni la veracidad del testimonio. Importa el nombre. Importa el pedestal.

Hace poco, el mundo del deporte —ese territorio que suele creerse ajeno a la política y a la ética— fue sacudido por las acusaciones contra André Galvão, figura monumental del jiu-jitsu mundial, campeón admirado, maestro venerado, referencia incuestionable para miles. El caso aún está en disputa y deberá esclarecerse como corresponda. Pero lo verdaderamente revelador no está solo en los hechos, sino en la reacción: el silencio cómplice de unos, la negación automática de otros, la furia defensiva de quienes confunden admiración con obediencia.

El ídolo no se toca.

El ídolo no se cuestiona.

El ídolo no falla.

Y, si falla, se justifica.

Este mecanismo no es nuevo ni exclusivo del deporte. En Ecuador, la política está inundada del mismo lodo. Y quizás por eso resulta tan asquiante observar cómo ciertas facciones que ayer se presentaban como adversarias férreas del correísmo hoy ensayan un vergonzoso ejercicio de lavado moral frente al escándalo —nada nuevo, por cierto— del financiamiento ilícito de campañas políticas.

No es revelación. No es sorpresa. Periodistas, investigaciones serias, denuncias documentadas lo advirtieron hace años. Pero hoy, en este clima de trincheras, esas verdades pierden fuerza. No porque hayan sido refutadas, sino porque ya no convienen.

La lógica es conocida y miserable: si la denuncia golpea al enemigo, se amplifica; si salpica al aliado, se relativiza. Si compromete al adversario, es prueba irrefutable; si incomoda al propio bando, es persecución, contexto, exageración o conspiración. La ética se vuelve instrumental. La verdad, una moneda de cambio.

Vivimos una polarización que ya no es solo política: es moral. Cada decisión pública, cada declaración, cada silencio es leído como una adhesión o una traición. No hay matices. No hay deliberación. No hay pensamiento. Solo bandos. Solo reflejos condicionados. Solo fanatismo.

En este escenario, muchos alegan, no sin razón, que la justicia está capturada por uno de los bandos. Y es cierto: cuando el sistema judicial pierde credibilidad, todo se contamina, todo se debilita, todo parece inútil. Pero de ahí a hacernos los ciegos hay un abismo. De ahí a justificar el delito porque “el otro también roba” hay una rendición moral que no puede maquillarse de realismo político.

Cuando una sociedad empieza a excusar el financiamiento ilícito, la corrupción o el abuso de poder porque “sirven a una causa mayor”, ya no está defendiendo un proyecto político: está defendiendo una secta. Y cuando se defiende a personas en lugar de valores, el derrumbe ya empeza.

La crisis que atravesamos no es únicamente institucional ni coyuntural. Es una crisis ética. La incapacidad de distinguir el bien del mal fuera de la lógica amigo-enemigo ha vaciado el debate público de contenido moral. Pensar se ha vuelto sospechoso. Dudar, una traición. Criticar al propio bando, un pecado capital.

Por eso urge dejar atrás los ídolos. No porque todo liderazgo sea inútil, sino porque ningún liderazgo puede estar por encima de la ética. Ni el campeón invencible, ni el político carismático, ni el referente moral de ocasión. Ninguna causa —por más épica que se narre— justifica la corrupción, la mentira, la violencia o el abuso. Cuando lo hace, deja de ser causa y se convierte en coartada.

Más que construir ídolos, necesitamos construir escalas de valores. Principios claros, no negociables, que nos permitan elegir rumbos y no personas. Si alguien encarna esos valores, se lo acompaña. Si los traiciona, se lo cuestiona. Sin excepciones. Sin indulgencias selectivas. Sin miedo a quedarnos solos.

Esta exigencia ética no puede delegarse. No nace de consignas ni de campañas. Se construye desde el individuo. Exige un esfuerzo incómodo: entrenar el pensamiento crítico, sostener la coherencia, aprender a distinguir, con rigor y honestidad, el bien del mal, incluso cuando esa distinción nos deja sin bando.

La coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos no es un lujo moral; es una condición mínima para reconstruir lo colectivo. Una sociedad no se ordena desde arriba si abajo reina la complicidad. Cada renuncia al criterio propio erosiona el tejido social; cada acto de lucidez lo repara.

En este contexto, el rol de los medios de comunicación es decisivo. Y alarmante. Agendas editoriales alineadas con la pauta, silencios estratégicos, críticas dosificadas. Cuando el periodismo deja de incomodar al poder —sea político, económico o simbólico—, entonces deja de ser periodismo y se convierte en propaganda.

Tal vez los ídolos deban caer para que algo más sólido pueda construirse. Si eso ocurre, que no quede el vacío. Que quede la ética. Que quede la responsabilidad indivudual. Que quede la convicción de que ninguna polarización justifica el abdicar de la conciencia.

Porque cuando todo se vuelve bando, la ética es el único acto de rebeldía.

Publicar comentario