Una historia verídica, y el 23 de Enero de 1958

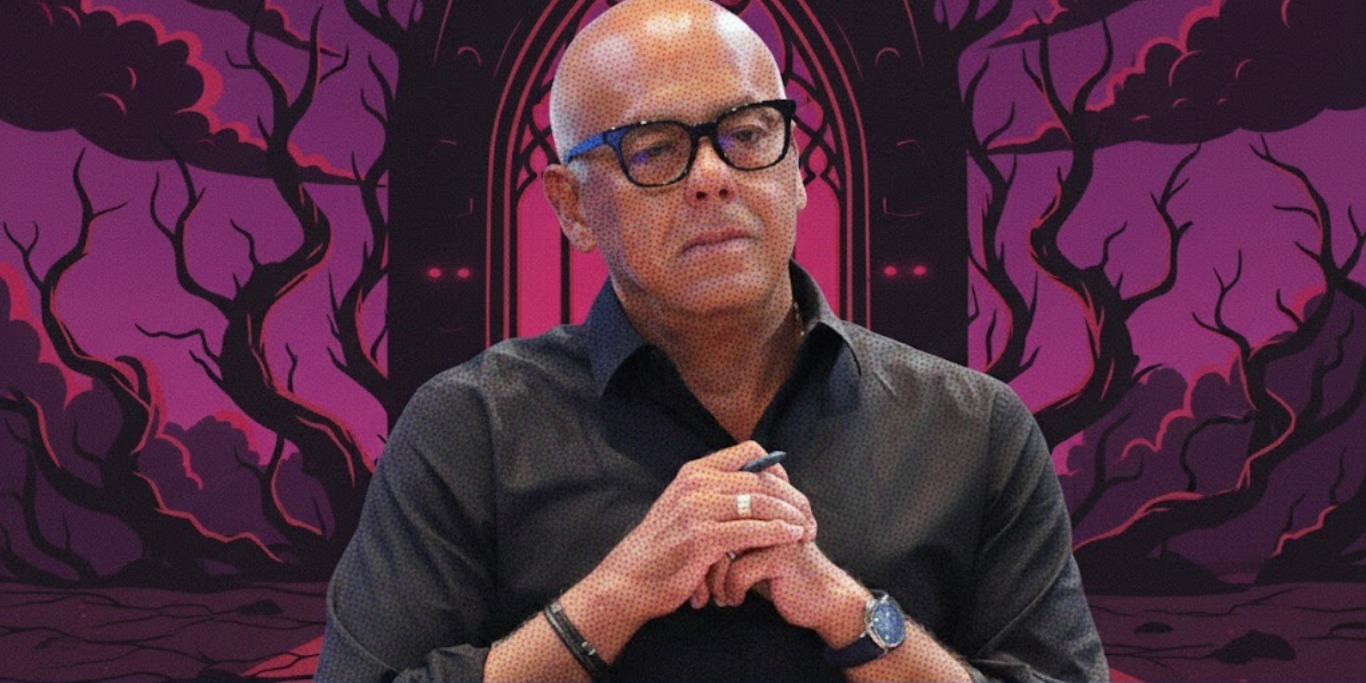

Estas largas notas las inicio culminando ya la primera semana de enero, después de sacudirme la somnolencia que suele acompañar los días siguientes al cierre de año. Son el resultado de un conjunto de ideas que fueron dándome vueltas en la cabeza después de terminar de leer un libro de Igor Delgado Senior sugerentemente titulado Última Página, Cronicuentos, editado por la Fundación El perro y la rana en 2021, y cuya publicación original es de 2016 a cargo de Lector Cómplice. Es una obra que compila 48 relatos cortos, textos de ficción heñidos con los datos de una realidad cruel, hiriente, insólita, subterránea al común de las personas, que se muestra a la luz del día con una lucidez narrativa sin cortapisas. Son las crónicas de última página de un periódico imaginario con el añadido literario de un perspicaz narrador.

Ahí me encontré con un relato -y a este se debe principalmente el aliento del presente texto- que al instante me obligó a investigar y atar cabos para seguirle la pista al hecho que sucedió en la turbulenta realidad trastocada con fines literarios que Igor Delgado Senior nos presenta. Su título: Esbirros de la dictadura perezjimenista asesinaron a famoso cantante mexicano.

“Supo esa noche sin estrellas que algo iba a ocurrirle: los presagios volaban como briznas secretas y el aire daba vueltas con filosa intensidad. Cosmos profundos, estrépitos inaplazables”.

Última Página,Cronicuentos (2021). Igor Delgado Senior.

Así comienza la historia del personaje de la crónica, Renato Colinas, un vuelo ficcional del autor sobre los últimos momentos de un cantante en la Caracas a punto de cerrar el ciclo de la última dictadura militar. Corría el año 1957, a nueve meses del fin de ella, aspecto que pude establecer una vez iniciada la labor de desbrozar los elementos de ficción narrativa de aquellos que, en efecto, constituyeron parte de la realidad, de la observación del contexto en que, ciertamente, ocurrieron los hechos y al mismo tiempo conformaron el magma para desarrollar la trama. Nueve meses mediaron entre aquel lance fatídico y el colapso del gobierno militar, como igual pudiera decirse del lapso que entraña la vida humana en el vientre materno. Muy probablemente para las personas que vivieron en edad adulta aquel periodo, el argumento del relato podría sonarles familiar, incluso aun en la clave de redacción literaria con que está presentado en el libro. Sin embargo, para el resto, para una buena porción de los venezolanos del presente, y también para los de la fecha en que se edita la obra por primera vez (2016), el tema les es absolutamente desconocido; una crónica más de las muchas que en este género se cultivan que, si no fuera por el título con el que se publica, tampoco habría despertado en mí la curiosidad de investigarlo y, muchísimo menos, motivarme a escribir estas líneas. Y, he aquí, entonces, un aspecto clave relativo a la memoria colectiva sobre la calificación de un tiempo que comienza a desvanecerse, a palidecer como esas fotografías familiares que van tornándose amarillentas, descoloridas, acumulando tanto pasado sobre lo que alguna vez fuera un vívido presente hasta que, incluso, en trueque insólito de la memoria, muchas veces llega a apreciar con buenos ojos lo que en su momento no valió la pena o fueron instantes desagradables.

“Puede haber, como en algunos casos ocurre, progresos materiales, pero de nada valen si no hay una democracia sólida, con instituciones garantes de los derechos civiles”

Venezuela tiene una historia de regímenes militares tan extendida que sus gobiernos civiles en realidad han sido una minoría. El caudillo, las autocracias y las conspiraciones cuartelarias nos han sido tan genuinamente criollas como la arepa. Ya explicarán los historiadores esa propensión vernácula por la bota militar sino ejerciendo el gobierno, al menos merodeando como fantasma en la oscuridad de los ejercicios civiles de la cosa pública. Y también ha sido así, en honor a la verdad, en casi todo el Caribe. Nuestra literatura da cuenta de ello de manera excepcional, abordando el tema de modo tan recurrente como creo que en ninguna otra parte del mundo. Y es que, el dictador militar latinoamericano es un personaje novelesco, surrealista. Tomaría prestada la expresión que emplea Gabriel García Márquez para definirlo al amparo de sus fines literarios: “es un personaje mitológico”. Y, creo, como él, que es así. En ese sentido, el escritor colombiano, sobre el particular, nos ofrece en su retórica reflexión:

“El tema ha sido una constante de la literatura latinoamericana desde sus orígenes, y supongo que lo seguirá siendo. Es comprensible, pues el dictador es el único personaje mitológico que ha producido la América, y su ciclo histórico está lejos de ser concluido”.

El olor de la guayaba. Gabriel García Márquez. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza (1982). Editorial La Oveja Negra.

Nuestra última dictadura militar se instaló con un golpe de Estado perpetrado contra el gobierno de Rómulo Gallegos en 1948, se despidió en enero de 1958. Los momentos finales los describe Guillermo García Ponce y Francisco Camacho Barrios en su libro El diario desconocido de una dictadura (1980). Publicaciones Seleven.

“La Junta Patriótica está en vela, Fabricio Ojeda permanece toda la noche en contacto con Centeno Lusinchi. También con el comando de la Huelga de Prensa. Díaz Rangel informa de los datos recogidos en el Puesto de Socorro y varios hospitales. Hasta las 11 de la noche del 22: 302 muertos y 1.234 heridos.

Es la una menos treinta minutos de la madrugada. Pérez Jiménez llama por teléfono al coronel Pedro José Quevedo. La llamada es atendida por el capitán José Vicente Azopardo y el teniente José Luis Fernández.

-Coronel Quevedo. ¿Qué pasa en la Escuela Militar?… Dígale a los oficiales que si hay algún problema que vengan a conferenciar conmigo. Hablando podemos arreglar todo.

-General, los oficiales de la Escuela Militar no tenemos nada que conferenciar con usted. Esta es una batalla y la gana quien tenga más fuerza. Nosotros estamos ganando esa batalla. Si usted quiere conferenciar venga a la Escuela Militar. […]

Pérez Jiménez envía a su edecán mayor Cova Rey a averiguar cuál es el estado de ánimo en el Motoblindado, el Urdaneta y en Conejo Blanco…

[…] Es la una y treinta minutos. Cova Rey vuelve de su misión y conferencia a solas con Pérez Jiménez. La situación en los cuarteles no es buena. […]

Llovera habla:

-Yo ya he tomado mi decisión. Me voy del país. Las Fuerzas Armadas están divididas…

[…] El mayor Cova Rey va a La Carlota a preparar el avión presidencial, La Vaca Sagrada. También llama a casa del presidente para que la familia esté lista a viajar.

[…] Una hora después, una caravana de automóviles llega a La Carlota. El avión presidencial toma pista y levanta vuelo hacia Santo Domingo. En los controles va el mayor Cova Rey y como pasajeros el general Marcos Pérez Jiménez, su esposa, sus tres hijas y su suegra; el general Luis Felipe Llovera Paéz, su esposa y dos hijos; el doctor Pedro Gutiérrez Alfaro, el doctor Antonio Pérez Vivas, el doctor Raúl Soulés y el señor Fortunato Herrera.

Por Radio Caracas habla Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica”, páginas 407, 409, 413.

Durante la primera mitad del siglo XX y bastante más adelante, en el continente prosperaban las dictaduras como la verdolaga. Las hubo de diversa naturaleza política, no digamos ideológica si hubiera que referirse a una elaboración enjundiosa de argumentos que fuera más allá de la médula mesiánica que las caracterizaba. Todas ellas hacían gala de una verborrea de exaltación patriotera o chovinista que se resumía naturalmente en una persona, por lo general, en un militar con el pecho cargado de tantas medallas como un general soviético, como era el caso del dictador Rafael Leónidas Trujillo, conocido como “Chapitas”, por el gran número de condecoraciones que ostentaba en el pecho.

Una observación fuera de lo común me llamó la atención sobre un comentario de Gabriel García Márquez sobre los rasgos comunes a los dictadores, a los más grandes, como aclara, destaca que tienen un similar origen familiar, educados siempre por una madre viuda, o con la ausencia del padre por cualquier otra razón en el núcleo familiar. Curiosamente Marcos Pérez Jiménez quedó huérfano a los 11 años de edad, su madre entonces ocupo el centro de su crianza. No digo nada más para no meterme en honduras psicoanalíticas que no son de mi dominio.

A todos estos autócratas precedentemente a sus nombres, se les identificaba con un fatuo cognomento pronunciado en exaltación adulante: el Salvador de la Patria, el Restaurador, el Benemérito y tantos otros.

Nunca faltaron los dictadores pintorescos, estrafalarios, personajes de carne y hueso que se dudaría si en realidad no eran más bien protagonistas del universo narrativo del realismo mágico en el que tanto nos reconocemos. En Haití, por ejemplo, el dictador conocido como Papa Doc (François Duvalier), se cuenta que en una oportunidad ordenó exterminar todos los perros negros que había en el país porque uno de sus enemigos se había convertido en perro, en un perro negro. En Paraguay, el dictador que más tiempo estuvo en ejercicio (40 años), como presagiando la historia que habría de sobrevenir en el siguiente ciclo, el llamado doctor Francia (José Gaspar García y Rodríguez de Francia Velasco y Yegros), según ordenó que todo hombre mayor de 21 años debía casarse, tomando a continuación acciones gubernamentales para cumplir con semejante ocurrencia. En El Salvador, Maximiliano Hernández Martínez dispuso forrar en papel rojo todo el alumbrado público para combatir una epidemia de sarampión, y cuentan que, en estrambótica erudición, usaba un péndulo para antes de comer los alimentos, lo levitaba encima de los platos a fin de determinar si estaban envenados. El general Jorge Ubico, dictador en Guatemala, mandaba a apagar las luces de los pueblos a las nueve de la noche, para que las personas se levantaran temprano con ánimo y ganas de trabajar, y cuando una mujer se fugaba con un hombre, ordenaba buscarlos con la policía y después de darles unos cuerazos en la plaza del pueblo, los casaba con todos los rigores de la ley. Creo que no se salvaría ninguno de historias y ocurrencias grotescas más o menos similares, dando lugar a que la literatura las incorpore en la memoria de los pueblos con su impronta narrativa para resistir las embestidas del olvido.

“Hay tanto arrojo en esos años, tantas muestras desmesuradas de valentía, de desprendimiento personal y camaradería y, en especial, ejemplos de unidad y organización, que bien vale la pena recordar como especiales atributos en el desempeño de los actores políticos y las organizaciones civiles involucradas en esa lucha”

Gabriel García Márquez confiesa en el texto citado –El olor de la guayaba– cómo fue que se le ocurrió escribir su novela El Otoño del patriarca, donde relata la historia de un dictador, un mandamás, que gobierna su nación por largos años con mano férrea, sometiendo a sus enemigos a torturas y humillaciones impensables para mantenerse en el poder, valiéndose a su vez de toda clase de artimañas que lo elevan a la condición de mito viviente.

“Mi intención fue siempre la de hacer una síntesis de todos los dictadores latinoamericanos, pero en especial del Caribe. Sin embargo, la personalidad de Juan Vicente Gómez era tan imponente, y además ejercía sobre mí una fascinación tan intensa, que sin duda el Patriarca tiene de él mucho más que de cualquier otro”.

El momento preciso para desarrollar una historia -como ocurre por lo general en los escritores-, suele llegar del modo más inesperado, a partir de una imagen que lo resume todo, que condensa en la ínfima parte de un instante toda la intención del propósito narrativo, como, en efecto, comenta García Márquez le ha sucedido en varias oportunidades para dar inicio a su alquimia creativa. Esto es precisamente lo que señala ante la pregunta de Plinio Apuleyo Mendoza sobre la novela que tan bien retrata al dictador rural caribeño.

“[…] En aquel antiguo caserón colonial, con una fuente en la mitad del patio y tiestos de flores alrededor, García Márquez encontró a un viejo mayordomo que servía allí desde los tiempos remotos de otro dictador, Juan Vicente Gómez. Viejo patriarca, de origen rural, de ojos y bigotes de tártaro, Gómez había muerto en su cama, tranquilamente, después de gobernar con puño de hierro a su país por cerca de treinta años. El mayordomo recordaba todavía al General; la hamaca donde dormía su siesta; el gallo de riña que le gustaba.

-¿Fue después de hablar con él cuando tuviste la idea de escribir la novela?

-No, fue el día en que la Junta de Gobierno estaba reunida en aquel mismo lugar, en Miraflores, dos o tres días después de la caída de Pérez Jiménez, ¿recuerdas?

Algo ocurría, periodistas y fotógrafos esperábamos en la sala presidencial. Eran cerca de las cuatro de la madrugada, cuando se abrió la puerta y vimos a un oficial, en traje de campaña, caminando de espaldas con las botas embarradas y una metralleta en la mano. Pasó entre nosotros, los periodistas. […]

Fue en ese instante, en el instante en que aquel militar salía de un cuarto en el que se discutía cómo iba a formarse definitivamente el nuevo gobierno, cuando tuve la intuición del poder, del misterio del poder”.

Como antes comenté, la última dictadura militar en Venezuela fue depuesta en enero de 1958. Cumplió un ciclo de 10 años con un saldo de toda clase de agravios, persecuciones, desapariciones y asesinatos de líderes políticos, gremiales y sindicales, así como la aniquilación de las libertades públicas para asegurarse al poder, sin dejar de lado la ausencia de garantías civiles y el proceder arbitrario de los funcionarios adscritos a la seguridad para despachar asuntos personales por cuenta propia al amparo de su autoridad, tal como ocurrió con el cantante que motiva el presente texto y sobre el cual volveremos más adelante.

Este periodo de nuestra historia no requiere de mayores explicaciones para su caracterización: fue un gobierno militar, una dictadura.

El propio jerarca al respecto resumía su idea de democracia con olímpico desprecio en manifiesta consideración de acuerdo con su visón del Estado: el Nuevo Ideal Nacional. En el libro de Agustín Blanco Muñoz -historiador y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela- de la serie Testimonios violentos, titulado Habla el general Marcos Pérez Jiménez, (1983), editado por El Centro de Estudios de Historia Actual de la FACES-UCV, el autor nos entrega una extensa entrevista al exgobernante donde se pasea por diversos tópicos relativos a su asunción al poder, su desarrollo gubernamental y su caída. Transcribo para ustedes varias de sus aseveraciones en las que se retrata claramente, sin fingimiento alguno, su ideal tiránico del ejercicio del poder.

Así, ante el requerimiento del historiador sobre su parecer respecto a la legitimidad de origen de los gobiernos, este responde lo siguiente:

“En cuanto al problema de la legitimidad de los gobiernos… Ya vamos a volver a caer en el mismo terreno. Se lo he dicho: yo no comulgo con eso. Me parece que los hechos que son los que realmente importan bien o mal a la humanidad, sean superados por la legitimidad. […] La legitimidad, el origen de los gobiernos es para mí completamente secundario. Son los resultados los que importan a las colectividades inteligentes. Son las resultantes las que hacen que un gobierno sea deseado y repudiado. Pero la legitimidad me parece una cuestión de segunda categoría…”, página 258.

Este asunto -la legitimidad de origen- que introduce Agustín Blanco Muñoz en la entrevista es, sino crucial, al menos determinante a la hora de deslindar los límites entre una democracia y un régimen autoritario. Ya conocemos de propia fuente su punto vista. Y un poco al margen, permítaseme la digresión aprovechando la oportunidad, recuerdo haber leído en la propuesta fallida de reforma constitucional sometida a referendo en 2007, una redefinición de la legitimidad de origen, en donde el voto popular perdía tal atributo y, en consecuencia, se introducía la idea de otras formas de legitimidad de origen contrarias a la tradición democrática conocida. Un tema controversial que pareciera hacer coincidir a quienes tienen una misma ascendencia profesional de tan persistente protagonismo en nuestra historia.

En otra parte de la entrevista, el autor del citado libro aborda directamente el aspecto relativo a la dictadura.

“Usted ha dicho reiteradas veces que son los resultados los que justifican un gobierno. Ahora bien, ¿por qué su gobierno en determinado momento también se cuida de la apariencia? Es decir, ¿por qué acude, por ejemplo, a unas Cámaras Legislativas, a cuerpos institucionales, etc.? ¿Por qué no acepta simplemente que se es una dictadura?

Nunca me he sentido molesto porque me digan dictador. Hasta ahora no he visto en la historia de la humanidad que se llame dictador a quien se le pueda considerar un pendejo…”.

[…] Recuerdo que en una oportunidad el Padre Hernández, creo que era el párroco de San José, dijo que la Iglesia católica era lo más parecido a la democracia. Y que por eso tenía que haber afinidad entre ambas instituciones. Pero analicemos un poquito la expresión. ¿Qué es la Iglesia católica? En principio está regida por alguien. Un Ser Supremo que no ha sido elegido por nadie. Dios en ese sentido se asemeja más a un dictador, en el buen sentido del término, que a un demócrata. Los fueros divinos en los que se basa la Iglesia no tienen nada de democráticos.

[…] Entonces, la estructura de la Iglesia católica en sus orígenes divinos, y en su mecánica terrenal, no tiene nada de democrática. Y creo que eso es lo que le ha permitido a la Iglesia católica durar sus dos mil años”, páginas 289 y 294.

Marcos Pérez Jiménez apenas necesita excusas para convertir en paradigma aquello que únicamente es válido para los dogmas de fe. Se siente cómodo con la definición y proceder de un dictador y así lo admite. Una elocuente exhibición de la engreída percepción de sí mismo.

Ahora bien, de vuelta con el aspecto relativo a la memoria colectiva sobre la calificación de aquel periodo que, como dije antes, su recuerdo comienza a desvanecerse y, de pronto para la presente y futuras generaciones de venezolanos, los resonantes nombres y ejecutorias de muchos de aquellos personajes, con el paso del tiempo, les significará muy poca cosa o casi nada. Por eso creo que es importante que la sociedad toda, o al menos sus sectores más esclarecidos por su comprensión del valor de la democracia como el sistema de gobierno más cercano a las posibilidades reales de mayores garantías para el desarrollo integral del ser humano, reaccionen, diría que, en labor pedagógica, quizás comenzando por usar el término “dictadura” en su justa medida para diferenciarlo de las prácticas arbitrarias de un gobierno, que por muy frecuentes que sean, si no resultan de un proceder sistémico, debidamente engranado en una perspectiva totalitaria, no deberíamos emplear. Sin una cultura democrática no es posible cimentar libertades y derechos civiles. Puede haber, como en algunos casos ocurre, progresos materiales, pero de nada valen si no hay una democracia sólida, con instituciones garantes de los derechos civiles, si no hay libertad.

En tal sentido, nunca estará de sobra destacar la gesta que hizo posible la caída de la dictadura; la crónica y explicación rigurosa de aquel lapso de nuestra historia, de ello surgirán lecciones nada desestimables para el presente y, naturalmente, para el futuro institucional del país. Hay tanto arrojo en esos años, tantas muestras desmesuradas de valentía, de desprendimiento personal y camaradería y, en especial, ejemplos de unidad y organización, que bien vale la pena recordar como especiales atributos en el desempeño de los actores políticos y las organizaciones civiles involucradas en esa lucha.

Héctor Rodríguez Bauza, protagonista de aquellos días, nos regala una excelente crónica bajo el título Ida y Vuelta de la Utopía (2015). Editorial Punto. De la cual les comparto su parecer sobre definiciones muy precisas relativas al 23 de enero de 1958.

“Otra característica del 23 de enero, analizada casi hasta el agotamiento, es la amplia unidad que existió en Venezuela y que no se limitó al campo político, en el que los cuatro partidos existentes integraron la Junta Patriótica y el Frente Universitario, organismos que iniciaron y dirigieron la lucha del sector civil. Posteriormente se incorporaron los distintos colegios profesionales, las organizaciones obreras, los empresarios y los periodistas, quienes jugaron un papel importantísimo en esas luchas”.

[…] En síntesis, los civiles por sí solos no hubieran logrado en fecha temprana la salida del dictador. Pero los militares opuestos a Pérez Jiménez por sí solos tampoco lo hubieran alcanzado. Por eso no se puede disminuir ni exagerar el papel de uno u otro en tales acontecimientos ni se puede catalogar lo ocurrido como un golpe militar más”, página 219.

Pero regresemos al relato sobre el cantante mexicano, Renato Colinas, a su trágico fin, que Igor Delgado Senior escribe en género de ficción, pero que, sin embargo, es una historia verídica.

“Según las invocaciones de Renato, aquella Caracas exhibía progresos de granito y cemento que inauguraba en persona el dictador Pérez Jiménez (y escondía las torturas, los crímenes y la persecución contra los adversarios del régimen). El bolerista comenzó presentaciones en El Ancla y hasta ahí llegó a buscarlo una Cloe Ducaste de lentes oscuros, residenciada en Venezuela, piernas aún frescas y escoltas ubicuos que la cuidaban desde las sombras. Al finalizar la tanda musical, Cloe lo convidó a la mesa para envolverlo de abrazos y jurarle, como en las telenovelas, pasión inmortal: “Aunque estoy casada con un gran personero de este gobierno, todavía te amo a vos, ¿me comprendés?”. Luego susurró: “¡Debo marcharme! ¡Nos veremos pronto, cariño!”, y se fue en el hálito de su tibia fragancia. El pianista, un dominicano, precavido y fraterno, le advirtió a Renato: “¡Cuidado, chico!, es la mujer del temible Miguel Silvino Lanza, el Negro Lanza, segundo jefe de la Seguridad Nacional. Aléjate de ella, no te conviene, es un riesgo mayor; es como suicidarse de antemano”.

Última Página, Cronicuentos (2021). Igor Delgado Senior, página 25.

Renato Colinas no era ningún activista político ni un conspirador, quizás nada de eso le importaba, su interés se centraba únicamente en ver cómo redondeaba unos centavos para cubrir los gastos derivados de su residencia en Caracas. Era un artista que, de tanto dar vueltas entre el Caribe y Latinoamérica cuesta abajo, hasta el sur profundo, había malbaratado sus minutos de gloria -“La vida es un suspiro”, atinó a escribir en 1934 Carlos Gardel en su célebre tango Volver-, así que, instalado en la capital de Venezuela, buscaba afanosamente el modo de ganarse la vida alternándose entre los diferentes clubes nocturnos citadinos.

El cantante en la vida real fue un sujeto perseguido por las intrigas del medio artístico, desde México a la Argentina, donde compartió escena con los grandes intérpretes del momento; su trayectoria con frecuencia despertaba deslealtades. Renato se había casado en Cuba con una chilena, también artista, y después de un tiempo decidieron viajar a la Argentina, donde se radicaron. Para su perdición, fue en Buenos Aires, donde inició una relación extramarital con la mujer fatal que años más tarde, emigrada ella a Venezuela, le causaría la tragedia que el pianista dominicano le presagiara en el relato del autor de Última Página, Cronicuentos.

Genaro Salinas era su nombre verdadero y la mujer era la conocida actriz argentina de teatro y televisión Zoe Ducós, esposa entonces de Miguel Silvio Sanz, uno de los jefes de la Dirección de Seguridad Nacional, la policía política de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Se cuenta, de acuerdo con las versiones que circularon al margen de la prensa oficial que, el domingo 28 de abril de 1957, Genaro Salinas fue encontrado agonizante debajo de un puente de la Avenida Victoria de Caracas, tenía politraumatismos generalizados por lo que falleció ese mismo día. Al parecer, varios agentes de la Seguridad Nacional lo esperaron a la altura del puente y lo arrojaron a empellones al vacío, una vez en el piso le pasaron un automóvil por encima. La versión que circuló en los medios allegados a la dictadura refiere el caso como una caída al vacío a causa de una borrachera del artista.

Se cuenta que el cantante murió con los ojos exageradamente abiertos, y que Daniel Santos, al visitarlo en la funeraria, sacó un puñal de cruz guardado en su cintura, se lo puso en la frente y enseguida sus ojos se cerraron para siempre.

Salinas fue amigo de Mario Suárez, Alfredo Sadel y Daniel Santos, era estimado en el ambiente caraqueño por la calidad de su voz y trato amable. Su muerte se convirtió en un lío de conjeturas, en un misterio, apuntando las saetas de las sospechas al manejo discrecional de la autoridad en un sistema sin garantías civiles. Una de las notas de última página de un régimen cuyo tinglado no podría ser menos presuntuoso: El Nuevo Ideal Nacional.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.

Publicar comentario