Pablo Escobar y Nicolás Maduro: Del sueño fallido al narcoestado en Venezuela

En 1982, Pablo Escobar fue electo representante suplente al Congreso de la República y soñó con llegar a la presidencia de Colombia para blindar su imperio de la cocaína con el poder político. Pero no lo logró. La institucionalidad democrática, pese a la violencia y la corrupción que despliegaó, resistió. La democracia triunfó.

Cuatro décadas después, ese anhelo se concretó en Venezuela: Nicolás Maduro ha alcanzado lo que Escobar no pudo, fundiendo en una sola estructura el poder del Estado y el crimen organizado. Es un capo-dictador…

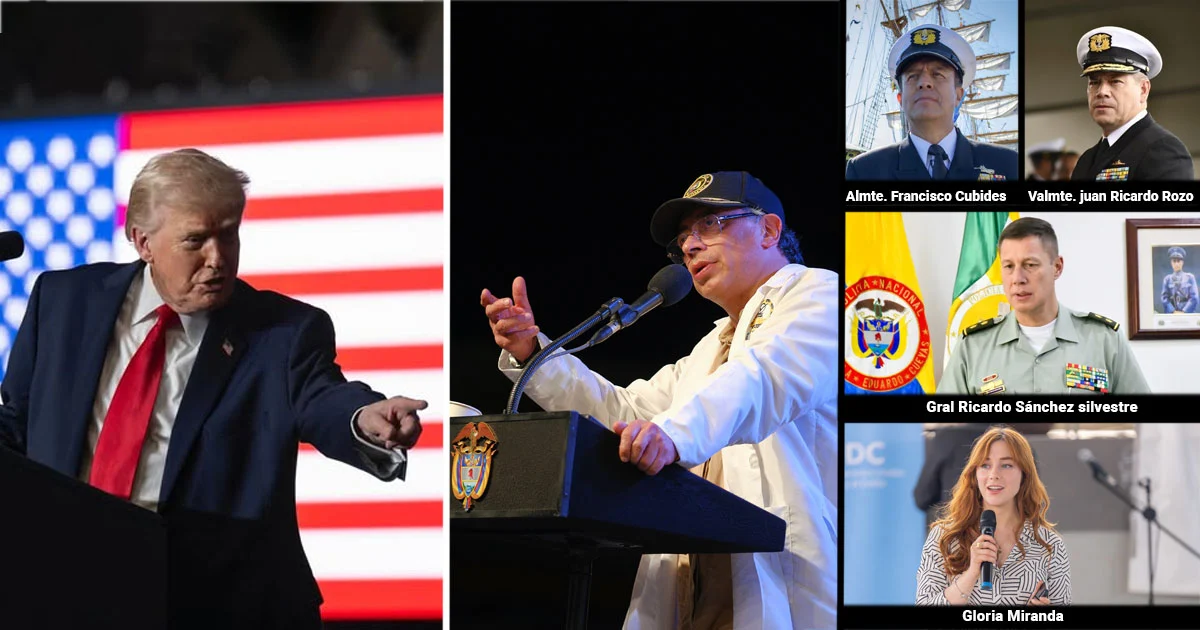

El reciente señalamiento de la justicia estadounidense de Maduro como jefe del Cártel de los Soles confirma una verdad alarmante: Venezuela no padece una autocracia tradicional, sino un narcoestado. Las rutas de la cocaína, el lavado de capitales y la protección a redes criminales internacionales no son negocios paralelos al poder; son su esencia. Generales, ministros, diplomáticos y oficiales de inteligencia actúan como engranajes de esta maquinaria, controlando puertos, aeropuertos y fronteras para garantizar el flujo de cocaína y otras mercancías ilícitas. Por eso, el gobierno de Estados Unidos ha elevado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, una de las más altas en la historia para un criminal, superando incluso la que se ofreció por Osama bin Laden.

El alcance de esta estructura criminal trasciende las fronteras venezolanas. Las operaciones del Cártel de los Soles alimentan mafias en Europa, Centroamérica y Norteamérica, incrementando la violencia, la corrupción política y el lavado de dinero. El asesinato en Chile del exteniente Ronald Ojeda, ordenado según investigaciones por altos jerarcas del régimen, evidencia la capacidad de este aparato para ejecutar acciones violentas con motivaciones políticas fuera del territorio nacional.

Por otro lado, la alianza con regímenes autoritarios como Rusia refuerza este poder criminal de Maduro. Caracas es hoy el enclave más importante de Moscú en América Latina, con presencia militar y de inteligencia que protege y proyecta la influencia del régimen. Este vínculo convierte la lucha contra el narcoestado venezolano en un asunto de seguridad hemisférica y globlal.

Así, la experiencia venezolana obliga a repensar las estrategias de transición democrática. Desmontar un narcoestado no es igual que abrir paso a la democracia tras una dictadura convencional. Requiere creatividad e innovación para enfrentar actores transnacionales con gran capacidad de violencia y corrupción. La prioridad, en un eventual “día después”, será devolver al Estado el monopolio legítimo de la fuerza, depurar y subordinar a la Fuerza Armada al poder civil y retomar el control soberano del territorio nacional. Sin ese paso, cualquier reforma política o económica orientada a la democratización del país estará condenada al fracas.

Pero la tarea no se limita a la reconstrucción institucional. El narcoestado ha dejado cicatrices culturales profundas: ha normalizado la corrupción, la violencia y la impunidad como formas de ascenso social. Será imprescindible un proceso de regeneración moral y cívica que forme ciudadanos conscientes de su responsabilidad en la defensa del bien común. Sin este cambio cultural, la democracia será siempre vunlerable.

El caso venezolano es, en última instancia, una advertencia para el mundo: cuando el crimen organizado captura un Estado, su amenaza se expande globalmente. Por eso, la lucha democrática en Venezuela no es solo nuestra; es parte de una batalla global por la democracia liberal. Derrotar a la autocracia gangsteril de Maduro será una victoria para todos los que creemos que la democracia no puede convivir con el crimen organizado.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.

Publicar comentario